Зададимся вопросами: решаема ли проблема бедности в принципе? какие проблемы для общества создает бедность? какова существенная характеристика бедности, имеет ли она разновидности, в чем истоки и причины бедности?

Каждый индивидуум в обществе имеет свою доминантную особенность. Поэтому полную победу над бедностью достичь невозможно из-за естественных, объективных факторов. Задача сводится к минимизации числа бедных в конкретном социуме и в конкретном историческом периоде. Последствие от роста числа бедных состоит в снижении человеческого капитала в обществе, в росте социальных девиаций, дестабилизирующих общественный порядок, в повышении финансовых расходов государства, а в совокупности — тормозят общественное развитие.

Однозначного общепринятого определения бедности не сформулировано до сих пор. Оно различается у политиков, у социологов, у экономистов, у политологов и т.д. Причина в многоаспектности и многогранности данного явления. Большинство населения знакомо с понятием бедность «вокруг да около», то же и в системе управления. Очевидно по этой причине государство использует один метод снижения уровня бедности — монетарный.

Вхождение в проблематику предлагаем начать с высказываний известных личностей о бедности:

- «Бедность и богатство — суть слова для обозначения нужды и изобилия, кто нуждается, тот небогат, а кто не нуждается, тот не беден». (Демокрит).

- «Бедность источник возмущений и преступлений». (Аристотель).

- «Самый великий человек в истории был самым бедным». (Ральф Эмереон).

- «Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее». (Бенджамин Франклин).

- «Нужда крепче закона». (Русская пословица).

- «Бедность сокрушает душевную силу, ожесточает сердце, притупляет ум». (Пьер Буаст).

- «Если и было у советских людей что-нибудь общее, так это бедность. Даже общий энтузиазм и тот был голым». (Стас Янковский).

- «Мне всегда непонятно — люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства». (Фаина Раневская).

- «Сто раз я убеждался — бедность качество врожденное». (Сергей Довлатов).

- «Самая тягостная бедность есть та, которую рисует наше воображение». (Пьер Буаст).

Если суммировать приведенные цитаты, то бедность — явление, выходящее за черту зафиксированного минимума доходов и расходов. И одна из самых больших зол в обществе. Она не только ограничивает возможности человека, но и влияет на его жизнь в целом. Порождает преступность и насилие. Но самое горькое и болезненное — это отчуждение обоюдное — общества от бедного и бедного от общества, потеря моральных, ценностных качеств, которые транслируются в семьях на детей, внуков…

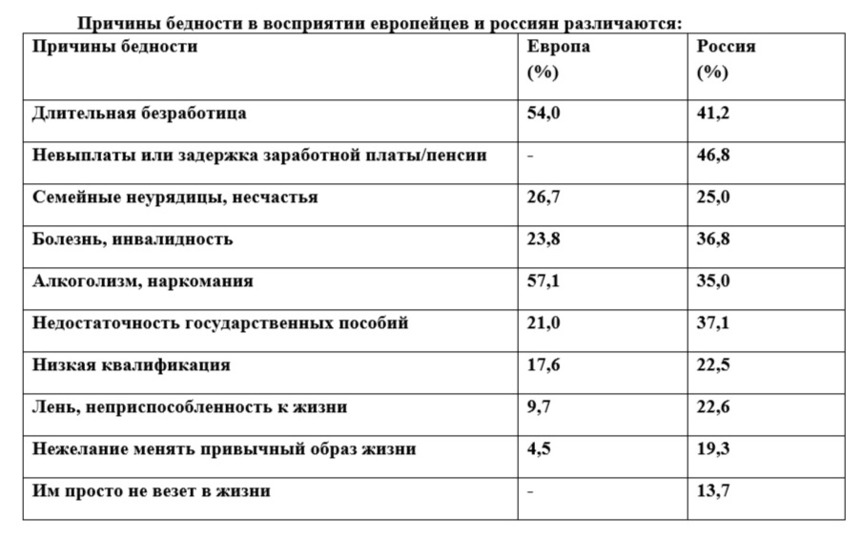

У европейцев отсутствует понятие «невыплата или задержка заработной платы, пенсии» и «не везет в жизни». Очевидно, данные понятия исконно российские. У них меньше также претензий к причинам болезни, инвалидности, к господдержке, к лени, к нежеланию менять себя. Соответственно, эти же причины преобладают у россиян. Вывод один — европейцы менее склонны искать причины бедности во вне себя. Значит, у россиян существуют значительные субъективные резервы побеждать бедность.

Приведем характерные привычки, побуждающие бедность у россиян.

- Привычка жалеть себя, выпячивать свои беды и несчастья, а также упрекать других в своих бедах.

- Привычка говорить о достижениях материального благополучия плохо, оскорбляя и унижая их за глаза.

- Привычка немедленно тратить «лишние» деньги, как только они появляются.

- Привычка все оценивать и измерять только в деньгах, часто сетуя, что «не по карману».

- Привычка экономить на развитие, образование, путешествия.

- Привычка тратить деньги, чтобы повысить себе настроение, чтобы поднять свой статус в глазах окружающих, чтобы развеять скуку.

- Привычка жить не по средствам, стремление тратить больше, чем зарабатывается.

- Привычка искать работу ради заработка, а не ради личного дела.

Из приведенного следует, что бедность не только низкий уровень доходов, но и стиль жизни, норма поведения, стереотипы восприятия и психология.

В концентрированном виде, на примере представителей бедняков, воров, проституток, картежников, торговок, шулеров и спившихся актеров, А.М.Горький в пьесе «На дне» предоставил пеструю панораму бытия опустившихся на дно жизни бедных людей.

В то же время в народном сознании укоренился миф о добродетельной бедности и порочном богатстве. Примером служат мыслители, творцы, изобретатели, которые внесли неоценимый вклад в науку и культуру человечества, не заботясь о собственном материальном благополучии (Диоген, Сократ, Моцарт, Махатма Ганди и многие другие).

Каждый человек рождается с потенциалом для счастья и успеха. Ключ к ним в выборе, в образе мышления, в трудолюбии, в упорстве. Счастье — это не подарок, а ответственность перед самим собой. Антиподом бедности является богатство, а его олицетворением — миллионеры и миллиардеры.

Согласно отчету международного института экономики Петерсона, в пяти ведущих странах (США, Китай, Германия, Индия, Россия) доля миллиардеров от общемирового составляет: США — 29,3%, Китай — 18,6%, Германия — 5,1%, Индия — 4,9%, Россия — 4,7%. Из них получили капитал в наследство: США— 28,9%, Китай — 2%, Германия — 48%, Индия — 33,9%, Россия — 0%.

Богатство, связанное с природными ресурсами: США — 3,8%, Китай — 9,2%, Германия — 4,6%, Индия — 10,7%, Россия — 64%.

За 20 лет (с 1997-го по 2017 гг.) в США число миллиардеров выросло в 9,4 раза, в Германии — в 5,7 раза, в России — в 24 раза (по данным Forbs).

Из приведенных данных Россию отличает от других сравниваемых стран, во-первых, отсутствие унаследованного капитала (в социалистическом государстве не было сверхбогатых), во-вторых, источник кормления — добыча и продажа природных ресурсов, как наиболее простой и быстроокупаемый бизнес и, как следствие, в-третьих, лидерство в скорости обогащения (в 24 раза), в-четвертых, диспаритет между государственными расходами на социальное развитие и заработками олигархов в пользу последних. Из них ¾ свою жизнь связали с заграницей, т.е. с иностранными государствами (гражданство).

По количеству долларовых миллиардеров (по данным МВФ) Россия среди 15 самых крупных экономик занимает 5 место, а по валовому внутреннему продукту — 12 место.

Спустимся на три ноля ниже. По количеству долларовых миллионеров в стране лидирует, безусловно, г. Москва — 104,5 тысячи человек, далее Санкт-Петербург — 28 тысяч, Краснодарский край — 12 тысяч, Ростовская область — 6 тысяч, Татарстан — 5,5 тыс. Сибирь (основной источник доходов от природных ресурсов) представляют только два региона — Красноярский край — 3,3 тысячи, Новосибирская область — 2,7 тыс. миллионеров. «За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, а нефть — политикой». (Ф.Э.Дзержинский, 1926 г.).

В Советском Союзе жили под лозунгом — «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Такая политика, подкрепленная законом «О тунеядстве», шла людям только на пользу. На наш взгляд, этот постулат не противоречит принципам демократии, а потому востребован вновь.

Наряду с приведенными причинами бедности есть еще одна — чисто российская — это 74-летняя диктатура пролетариата. Пролетариат (лат.), согласно «Толковому словарю» Даля, — это бобыль, человек, лишенный собственного дома и земли, бездомный, бесприютный, т.е. — это синоним нищеты и незащищенности. С развитием капитализма и индустриализации значение слова «пролетар» стало обозначать рабочего, лишенного средств производства и вынужденного продавать свою рабочую силу, чтобы выжить. В новом контексте «пролетариат» стал обозначать целый класс людей — рабочий класс, зависящий от работодателя.

Пролетарская диктатура, обеспечив все трудоспособное население рабочими местами, взяла на себя также социальную нагрузку трудящихся (бесплатное образование, жилье, здравоохранение, оплачиваемый отпуск и др.). Обобществленный труд и вознаграждение за труд, бесплатные социальные услуги атрофировали у трех поколений россиян предпринимательскую ответственность. Незначительную прослойку коммерчески активных граждан поименовали спекулянтами с мерами пресечения их деятельности.

Реформа сельской жизни и сельского хозяйства, принятая и утвержденная на XXV съезде ВКП(б) в 1927 году, базировалась на коллективизации крестьянских домохозяйств, сопровождалась большими человеческими жертвами. Точных цифр нет, но, по приблизительным подсчетам, было репрессировано и отправлено в ссылки 18 млн человек, а казнено — около 800 тысяч раскулаченных зажиточных крестьян, составлявших костяк российской цивилизации и экономики. Сами колхозники были на правах крепостных крестьян, т.к. не имели паспорта, т.е. не могли никуда выехать и заключать какие-либо договоры. В почете были бедняки. Даже поэт и писатель Ефим Алексеевич Придворов поменял свою фамилию и имя, став Демьяном Бедным, а Алексей Максимович Пешков — Максимом Горьким.

Таким образом, из дескриптивного анализа следует два принципиальных вывода.

Россия по циклам развития человеческой цивилизации (рабовладельческого, феодального, капиталистического) движется с запаздыванием от развитых стран практически на один цикл. Стремления ускориться и наверстать отставание предпринимались императорами Петром I, Александром II, Столыпиным, при Николае II. Радикальнее всех оказался В.И. Ленин, провозгласивший девиз: «Мы пойдем другим путем». Девиз оказался ошибочным. С последствиями громадных человеческих жертв. По прошествии 108 лет общество вновь находится в ситуации: «Сбились мы, следа не видно, что делать нам?» (А.С.Пушкин), с ответом Н.Некрасова «Народ освобожден, но счастлив ли народ?».

Вновь в обществе пессимизм, страх перед будущим из-за неопределенности вектора развития, тотальное недоверие и по иерархии, и по горизонтали. Стало очевидным, что бедность — это не столько материальная, сколько морально-духовная и нравственная характеристика.

На перекрестке «трех дорог», пройденной нашей страной, ни одна из них не привела к желаемой цели. Отсюда вопрос: в чем же на самом деле причина? Напрашивается сакраментальный ответ: в нас самих! Когда любые модернизации не прививаются, то дело не в системах управления, а в самих управляемых, которые все и всегда ищут причины неудач вовне, но не в самих себе.

Кратко, лаконично, совершенно объективно и точно об этом сказал поэт Владимир Корнилов в стихотворении «Перемены»:

«Считали: все дело в строе,

И переменили строй.

Но стали беднее втрое

И злее, само собой!

Считали: все дело в цели,

И хоть измени цель,

Она как была доселе

За тридевять земель!

Считали: все дело в средствах,

Когда же дошли до средств,

Прибавилось повсеместно

Мошенничества и зверств!

Меняли шило на мыло

И собственность на права,

А необходимо было

Себя поменять сперва!».

В четырех четверостишиях поэт спрессовал нашу отечественную историю, истоки неудач и их причину.

В нашем понимании «поменять себя» означает переосмыслить свою миссию, свое предназначение и свою жизненную цель. На этой основе выстроить новую/усовершенствованную модель жизнеустройства, линию поведения в обществе и в семье. Другими словами, реальное сокращение бедности требует всемерного повышения человеческого капитала общества в морально-нравственном, интеллектуальном, профессиональном и физическом компонентах эго каждого индивида. Освобождение от подданнического поведения, суверенизация личности существенно повысит градус ответственности индивидуума и социума, институтов управления и общества в целом.

Бедность, как одна из составляющих форм человеческого бытия, изучена менее полноценно, чем пути достижения богатства. Если бы ей было посвящено такое же количество научных и аналитических трудов, то общество имело бы более содержательный инструментарий недопущения бедности и возвращения числа бедных в нормальное русло жизнеустройства. Наша задача сводилась к привлечению более пристального внимания к данной проблеме со стороны общества — институтов управления, науки, общественных организаций — и будет продолжена.

С некоторыми направлениями и действиями по улучшению человеческого капитала, повышению доверия в обществе, совершенствованию системы образования и др. читатель может ознакомиться в предыдущих номерах «МК в Бурятии» за 2022-2024 гг., под нашим авторством.