Курумканский район раскинулся между Икатским и Баргузинским хребтами, простираясь с северо-востока на юго-запад. Он граничит с Баргузинским, Баунтовским и Северо-Байкальским районами, а расстояние до Улан-Удэ составляет 411 км, до Баргузина – 100 км, до озера Байкал – 150 км. С 1992 года район приравнен к территориям Крайнего Севера, что подчеркивает его суровый, резко континентальный климат с морозными зимами и коротким, но ярким летом.

Дважды рожденные

Свою официальную историю район ведет с 1 сентября 1944 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР была образована новая административная единица. На тот момент здесь проживало 8780 человек, работали 14 колхозов и 41 организация. В состав района вошли Барагханский, Мургунский, Гаргинский и Харамодунский сельсоветы, а с 1948 года к ним добавился Могойтинский сомон.

Однако уже в 1959 году, в ходе общесоюзной кампании по оптимизации управления, Курумканский район был упразднен, а его земли переданы Баргузинскому району. Лишь спустя 12 лет, в 1971 году, историческая справедливость восторжествовала: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1970 года район был восстановлен в прежних границах.

Площадь района составляет 12 491,36 км², а численность населения – 12 809 человек (на 2024 год), что делает его одним из наименее плотно заселенных регионов Бурятии (плотность – 0,98 чел./км²). В состав района входят 10 сельских поселений, объединяющих 28 населённых пунктов. Особый статус имеют два эвенкийских поселения – Дырен и Улюнхан, сохраняющие традиционный уклад коренных народов Севера.

Административный центр – село Курумкан, являющееся географическим и культурным ядром территории.

Климат здесь резко континентальный, с долгой морозной зимой (до -50°C) и коротким, но жарким летом (до +40°C). Зима длится 140–150 дней, отличается сухими морозами и малым количеством снега. Лето, хотя и непродолжительное, радует теплом, а в конце июля и августе приходят дожди. Особенность района – обилие солнечных дней (до 250 в году) при небольшом годовом количестве осадков (200–250 мм).

Национальный колорит и культурное наследие

Курумканский район – многонациональный регион, где проживают буряты, русские, эвенки, татары и представители других этносов. Такое разнообразие культур отражается в местных традициях, фольклоре и религиозных верованиях. Основные религии – шаманизм, буддизм и православие.

Современные исследователи считают, что в древности Прибайкалье носило название «Баргуджин-Тукум». Основными жителями этой территории были баргуты, которых эвенки называли «аба хорчиды». Это племя занималось и скотоводством, и земледелием – следы их деятельности в виде оросительных систем и распаханных земель сохранялись вплоть до XIX века. Согласно преданию, баргуты покинули долину, переселившись «в направлении восхода солнца», во Внутреннюю Монголию.

После ухода баргутов долину заселили эвенки – представители различных племенных групп: киндигиров, баликагиров, намегиров и других. Именно они дали большинство современных географических названий в регионе. В 1648 году казачий отряд под руководством боярского сына Ивана Галкина основал Баргузинский острог – первый в Забайкалье. Русские поселенцы заняли преимущественно нижнюю, степную часть долины, в то время как буряты осваивали верхние территории. Массовое переселение бурят в Баргузинскую долину началось в 1740-х годах – они прибывали с верховьев реки Лены из Иркутской губернии. Со временем эти переселенцы стали называться «баргузинскими бурятами», в отличие от других групп – эхирит-булагатских, селенгинских или хоринских. Переселение бурят в долину продолжалось вплоть до 1920-х годов, а некоторые группы прибыли сюда даже позднее – например, в 1861 году из Байкало-Кудары после катастрофы на Байкале.

Сегодня баргузинские буряты делятся на восемь родов, шесть из которых относятся к эхиритскому племени: сэнгэлдэр (hэнгэлдэр), шоно, абзай, баяндай, сэгэнут и эмхэнут. Род галзут ранее принадлежал к хоринцам, а булагат – к булагатскому племени. Большинство современных жителей долины – представители эхиритских родов сэнгэлдэр и шоно, сохранившие уникальные культурные традиции, язык и обряды, сложившиеся за почти три столетия жизни в этом регионе.

Экономика

Благодаря близости к Байкалу и живописным горным ландшафтам Курумканский район обладает значительным туристическим потенциалом. Развитие экологического, этнографического и оздоровительного туризма является в настоящее время важным направлением для местной экономики.

Основой экономики района было и остается животноводство – как молочного, так и мясного направления. По состоянию на 1 января 2022 года сельскохозяйственную продукцию в районе производили 20 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных кооперативов и более 4,2 тысяч личных подсобных хозяйства.

Ведущие предприятия района: ООО “Универсал” ООО “Дорожник” ИП Солоненко Е.В. Количество во субъектов малого и среднего предпринимательства: 294.

Промышленный сектор представлен преимущественно лесопереработкой. Торговая сеть района включает 64 стационарных объекта, а сфера общественного питания представлена почти десятком закусочных и кафе.

На территории Курумканского района Бурятии есть различные полезные ископаемые, среди которых: свинец, медь, золото, цинк, молибден, олово. Также в районе имеются месторождения глины, известняка, есть залежи охры, гравия и песка. Однако из-за труднодоступности полезные ископаемые практически не добываются.

Священные источники и уникальные памятники

Барагханский холодный источник

В живописном уголке Баргузинской долины, на месте разрушенного в 1930-х годах Баргузинского дацана, находится священный Барагханский источник. С XVIII века он известен как "желудочный", "сердечный", "глазной" и "зобный" аршан. Легенда гласит, что охотники первыми заметили пристрастие диких животных к этому ключу, обнаружив его целебные свойства. Сегодня здесь построены домики для паломников, а сам источник расположен у подножия священной горы Бархан-Уула, где по преданию находилось стойбище предка Чингисхана.

Аллинские термальные источники

В живописном ущелье реки Алла бьют более 50 горячих источников с температурой 50-77°C, известных с середины XIX века. Этот уникальный курорт, окруженный сосновыми лесами и скалами Баргузинского хребта, особенно полезен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожных болезнях. Отсюда начинается пешеходный маршрут через перевал к Байкалу, а в окрестностях можно увидеть живописные водопады.

Буксехенский серебряный аршан

Четыре целебных ручейка, богатых ионами серебра (0,026 мг/дм³), сливаются в уникальный источник, известный местным жителям с древности. Каждый ключ имеет свою специализацию: сердечный, желудочный, от зоба и глазной. Сегодня здесь работает реабилитационный центр, где успешно лечат заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата и эндемический зоб.

Священная гора Бархан-Уула

Согласно тибетским текстам, эта гора - одно из пяти главных "мест силы" в Бурятии и Монголии, охраняющее буддизм с севера. На плато Тэптээхэй находится древнее обо, где были найдены монгольские сабли и щит, что породило легенду о захороненном здесь баргутском правителе. Ежегодно сюда совершают паломничества, включая 93-летнего Шири-ламу, которого поднимали на носилках.

Каменные ворота и дракон Хээр-Шошого

Уудэн-Шулуун («Каменные ворота») — 70-метровая гряда останцов. По легенде, бездетные, пройдя сквозь них, становятся родителями.

Хээр-Шошого — скала в виде дракона. В 1960-х её попытались взорвать, но все участники погибли при странных обстоятельствах. У подножия — петроглифы бронзового века и жертвенник шаманов.

Кучигерские грязи: где оставляют костыли

Горячие источники (до 75°C) и целебная грязь творят чудеса: у местного «алтаря» лежат десятки костылей исцелённых. Помогает при болезнях суставов, кожи и бесплодии.

Субурган Соодой-ламы

У горы Бархан-Уула стоит ступа в честь ламы-чудотворца (1846–1916), умевшего ходить по воде и летать. В ступу замурован его прах, а рядом — молельный домик с алтарём.

Умхей и Сеюй: термы у бурного Баргузина

Умхей — 146 источников (до 60°C) на острове посреди реки. Лечат остеомиелит, кожные и нервные болезни.

Сеюй — озеро в форме человеческой ноги с водой 35–40°C, но курорт почти заброшен.

Краеведческий музей и буддийский дацан

В селе Барагхан Курумканского района находится краеведческий музей имени Г.-Д.Э. Дамбаева – уникальное собрание исторических свидетельств жизни Баргузинской долины. Музей, расположенный на территории местной школы, включает шесть тематических залов: экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, истории Барагханской школы, народному театру, этнографии и советскому периоду.

Особую ценность представляют реликвии разрушенного Баргузинского дацана, бытовая утварь, фронтовые письма и документы разных эпох. Интересно, что музей начинался как школьный проект – экспонаты собирали силами учителей и учеников, а со временем коллекция разрослась настолько, что потребовалось отдельное здание.

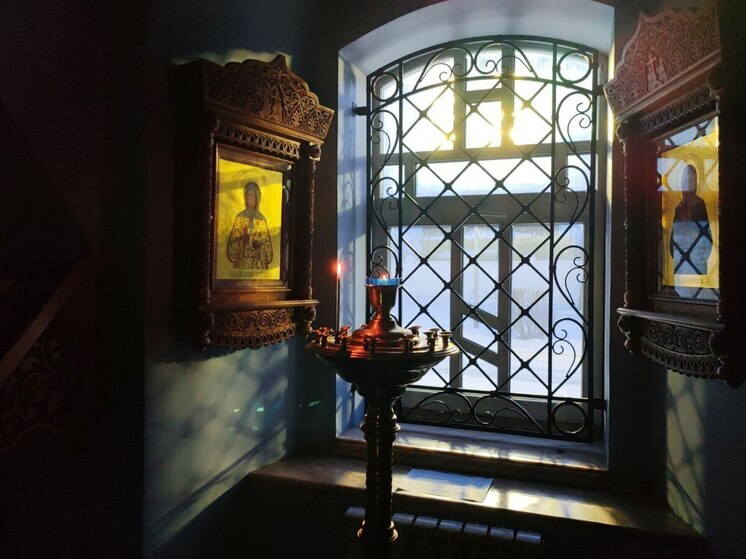

В трех километрах от Курумкана расположен дацан "Гандан Ше Дувлин" – духовный центр с богатой историей. Его предшественник, Борогольский дацан, был основан в 1818 году, затем неоднократно перестраивался и менял местоположение. В 1991 году, после радиомарафона по сбору средств, новый дацан торжественно открыли в день буддийского Нового года – Сагаалгана.

Сегодня монастырский комплекс включает главный храм, дуган Зеленой Тары, субурганы и домики для духовных практик. Несмотря на переименование в 2000 году (по требованию Минюста), для местных жителей он остается важным местом силы, соединяющим современность с традициями бурятского буддизма.

Курумканская земля: взрастившая таланты и героев

Курумканский район Бурятии — малая родина многих выдающихся людей, чьи имена вписаны в историю науки, культуры и трудовых свершений. Среди них — горный инженер Георгий Петрович Гагарин, лауреат Ленинской премии за открытие урановых месторождений. Не менее значим вклад Фёдора Николаевича Людофуна — геолога-нефтяника, первооткрывателя месторождений, награждённого орденом Трудового Красного Знамени.

Особое место в культуре занимают уроженцы Курумкана, прославившие бурятскую литературу. Николай Гармаевич Дамдинов — поэт и мастер художественного перевода, выпускник Литературного института им. Горького. Его первая книга «Баргузин» (1955) стала ярким дебютом. Солбон Дондупович Ангабаев, народный поэт Бурятии, автор более 30 книг, начал писать стихи ещё в школе — его первое произведение, посвящённое Пушкину, было опубликовано в 1948 году.

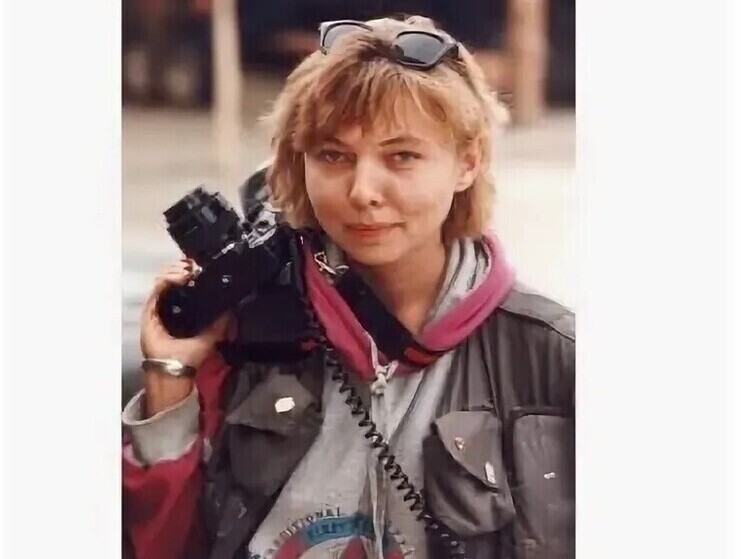

Не только поэты, но и актёры, учёные, педагоги и герои труда прославили этот суровый и прекрасный край. Михаил Гомбоевич Елбонов, выпускник Ленинградского института театра и кино, стал одним из ведущих артистов Бурятии. Краевед Жорж Мангутович Абзаев, чьи статьи печатались ещё в школьные годы, внёс вклад в сохранение истории родного района.

Гордость района – Антон Бадмаевич Занданов. В годы Великой Отечественной войны он попал на службу в Балтийский флот. Ему поручили «с нуля» организовать станцию переливания крови в блокадном Ленинграде. Он успешно справился с этой задачей. Военную карьеру Антон Бадмаевич закончил в звании генерал-майора начальником медицинской службы Северного флота.

Трудовая слава Курумкана

Земля Курумкана воспитала не только творцов, но и настоящих тружеников. Район гордится 12 Героями Социалистического Труда, среди которых — легендарные хлеборобы села Аргада: Г.Д. Дамбаев, Ш.У. Тубденов, Ц.Ш. Бубеев и Н.Б. Ринчино. Их имена стали символом perseverance и мастерства.

Здесь родились братья Хышиктуевы — военные, достигшие генеральских званий, Аюрзан Будаин и Мария Чирипова — народные учителя, чей педагогический талант оставил след в истории образования. А голоса Владимира Шагжиева, Саяна Раднаева и Чимиты Шанюшкиной прославили бурятскую музыку далеко за пределами родного края. Здесь, в селе Аргада провел свое детство будущий первый президент Бурятии Леонид Потапов.

Край сильных духом

Курумкан — земля быстрых рек, горных вершин и людей с горячим сердцем. Суровый климат закалил характер местных жителей, наделив их упорством, гордостью и стремлением к созиданию. Именно здесь рождаются те, кто не боится трудностей, кто своим трудом, творчеством и научными открытиями приносит славу не только родному району, но и всей России.

Этот край — колыбель талантов, и каждый его уроженец, будь то поэт, геолог или хлебороб, вносит свою лепту в общую историю, делая её богаче и ярче.